Contents

01.子供の安心に寄り添う絵の具「やさいいろ®︎」のはじまり

こんにちは、Maharanee Organicの代表Raneeです。

今日は、私が大切に育てた天然素材100%絵の具「やさいいろ®︎」のストーリーをたっぷりお伝えしますね。子供や赤ちゃんが使うからこそ「安心な絵の具」「安全な絵の具」というキーワードは私にとって大切なのです。

一歳にもならない赤ちゃんがペン先を口に運ぶ姿を見たとき、胸の奥でちいさな声が鳴りました。

「子供に触れさせる絵の具、本当に安心かな?赤ちゃん絵の具って本当に安全なものなのかな?」

そう、自分の手から生まれた色が、体の中に入り込むのを見たとき、私は「安心と安全」を何より大切にしたいと思ったのです。

赤ちゃんの成長はとても早くて、表情、好奇心もどんどん育っていく。

その瞬間瞬間を、子供絵の具で残したい。

だけどその道具に不安があると、親としては心が晴れません。

だからこそ、「赤ちゃんが舐めても大丈夫な、安全な絵の具」をどうしても作りたかったんです。

やさいいろ®︎は、手や口に色がついても安心な素材でできています。

牛乳やベリー、野菜を使う手づくりレシピとは違い、きちんと使いやすく、発色しやすい絵の具。

赤ちゃん絵の具には、「安心」の次にくる「楽しさ」「自由感」が必要です。

発色がきれいで伸びがよく、人工的でなく自然な風合い。その質感を追い求めたのは「子供も大人もうれしい」絵の具であること。

だからこそ手に取ってしあわせな気分になる。そこまで見つめた結果が、やさいいろ®︎の色合いにつながっています。

「やさいいろ®︎」は、すべて南インドの高原地帯Ootyの無農薬野菜から生まれます。

そこは、豊かな土壌に恵まれ、太陽をたっぷり浴びた野菜が自然の恵みを全身にまとって育つ場所。

この大地で育ったビーツ、人参、ターメリック、ほうれん草……それぞれが持つ色をそのままに抽出し、絵に変えるのが私の目指したスタイルです。

安全な絵の具を作るためには、素材へのこだわりが不可欠。

農薬をいっさい使わず、肥料すら天然のものだけで育てた野菜。

その土からとれた色だからこそ、子供の肌にも優しく、赤ちゃん絵の具としても自信を持って届けられます。

自然素材だけだと発色が淡くなりがち……そう思う方もいるかもしれません。

でもやさいいろ®︎は違います。100%オーガニック絵の具でありながら、発色の美しさ、伸びの良さ、重ね塗りのしやすさを徹底しました。

たとえばビーツの赤。深すぎずくすみすぎず、子供の笑顔に似合う明るさ。

ターメリックの黄色も、あたたかく、元気な色合い。

自然界の色をそのまま活かしつつ、画材としての使いやすさを追求したのがポイントです。

赤ちゃん絵の具として大切なのは安心だけじゃないと思っています。

子供絵の具としての理想を叶えるためには「描きやすさ」「色のやさしさ」も忘れちゃいけません。

もちろんすべての背景に「天然素材」の信頼があります。混ぜもののない100%自然由来の絵の具として届けることで、ママが子供と向き合う時間が、心から安心できる時間になります。

赤ちゃんには口に物を入れる時期があります。

でもそれが安心できる素材なら、お子たちは色の世界を自由に探し始めます。

紙に色をつけてみたり、指で混ぜてみたり。

それはただの遊びではなく、お子たちの感性を育む大切な時間です。

「子供が紙に描く色」って、生きてる色だと思うんです。

その色は、体から、絵から、記憶から、全部親子につながっていく。

だからやさいいろ®︎は、親子で安心して、楽しんで、広がる時間を紡げる絵の具でありたいんです。

「ナチュラルな絵の具を選ぶ」ことは子供の安全だけじゃなく、地球や未来への責任だと私は思っています。

プラスチック容器ではなく環境にやさしい素材を使ったり、自然に還るパッケージを採用したり。

安心なだけじゃなく、エコロジカルな選択としても支持されたい。

子供が安心して使うものは、大人にとっても納得できるもの。

それが、自然素材を選ぶ根っこにある想いです。

やさいいろ®︎は単なる絵の具ではありません。

子供と親の間で安全にもとづく遊びを提供する道具です。

紙の上に描かれた色は、子供の手の先から生まれた冒険。

安心があるからこそ、冒険はもっと自由に、もっと鮮やかに。

赤ちゃん絵の具としての自信は、綿密なテストと南インド素材の信頼から。

子供絵の具としての喜びは、発色の美しさと使い心地に。

親の安心は、情報の透明性と丁寧な説明で。

そして、それらがすべて重なったとき、やさいいろ®︎は初めて完成するのです。

02.ママが安心できる赤ちゃん用と子供用の絵の具?

わたしたちは、子どもたちの手に触れるもの、口に入るかもしれないもの、そして日常のなかで無意識に使うものに、もっと意識を向けなければならないと感じています。特に、絵の具。赤ちゃんや子供が自由に使う画材である絵の具は、その色の美しさや発色の鮮やかさだけでなく、その中に何が入っているかを見つめ直す時代に入ったのではないでしょうか。

かつて、私たち大人も子どもだったころ、絵の具は遊びの延長線上にあり、クレヨンや水彩絵の具で夢中になって紙を汚し、指先を汚し、時には顔や服にも色が飛び散るような、そんな日々を過ごしてきました。でもあのときの絵の具に、何が入っていたのか、考えたことはありませんでした。ただ「楽しい」や「カラフル」であることが正義で、その成分に目を向けるようなことは、ごく一部の家庭でしか行われてこなかったのです。

けれど今、私たちの暮らしは、目に見えないものの影響にますます敏感になっています。アレルギー、化学物質過敏症、発達への影響…。子どもたちの身体はとても繊細で、大人が大丈夫だったからといって、子どもも大丈夫とは限りません。だからこそ、安心して使える絵の具、つまり本当の意味で「安全な絵の具」が求められているのです。

やさいいろ®︎は、そんな想いの中で生まれました。南インドの野菜や果物、スパイスから抽出された色だけでつくられた、天然のオーガニック絵の具。農薬や化学肥料に頼らず育てられた素材を原料とし、保存料や石油由来の添加物を一切加えず、まるで自然のままのようなピュアな色を手に取ることができます。

赤ちゃんや子どもたちが、万が一口に入れてしまっても、慌てる必要がない。そんな、今までにない安心感をくれるのが、このやさいいろ®︎なのです。色の美しさだけでなく「何も入っていない」ことこそが、親にとっての最大の価値であることを、私たちは感じています。

そして、もうひとつ重要な視点があります。それは、子どもたちの創造力をどう育むかということ。人工的な色や、強すぎる刺激のある絵の具は、時に感覚を鈍らせてしまいます。わかりやすく、はっきりとした色は便利かもしれませんが、それがもたらすのは「反応」ではなく「操作」に近い体験。

やさいいろ®︎の柔らかく、深みのある色合いは、決して主張しすぎず、でもどこか懐かしく、どこか温かい。自然界にある色に近いため、子どもたちは自然とその中で自分の感覚を研ぎ澄まし、混色や筆のタッチによって微妙なニュアンスを感じ取るようになります。それは、創造力だけでなく、感性や集中力、さらには心の安定にまでつながるもの。

科学的な知見でも、自然素材や植物由来の色が、子どもの脳や神経に与える影響は穏やかでありながら深いことが示唆されています。色彩療法でも、自然の色に囲まれた子どもたちは、緊張がやわらぎ、集中しやすく、情緒が安定する傾向があると言われています。

つまり、やさいいろ®︎を使うことは、ただ安心だから、オーガニックだから、という理由にとどまらず、子どもの成長そのものに優しく寄り添う選択だと言えるのです。親として、何を与えるかはもちろん大切。でも、それ以上に「何を与えないか」を選ぶ力も、今の時代を生きる私たちに求められているように思います。

絵の具に含まれる化学物質は、多くの場合、明確に危険とされるものばかりではありません。着色料、防腐剤、界面活性剤…。それらは一定の基準を満たしているからこそ市販されているのですが、問題は、それが複数集まったときの相乗効果や、長期的な蓄積による影響です。

特に、免疫力が未熟な赤ちゃんや、発達段階にある子どもにとっては、少量でも見逃せない影響があるかもしれません。ある日突然アレルギー反応が出たり、肌荒れが起きたり、原因不明の体調不良が続く…。そんなとき、食べ物だけでなく、日々触れているものや使っている道具を見直すことが、健康回復の鍵になることがあります。

その点で、やさいいろ®︎のような「食べられる素材からできた絵の具」は、まさに理想的な存在です。キッチンで絵を描くような感覚で、生活の中に自然に溶け込み、使い終わったあとも、洗い流すことに神経質にならなくていい。お風呂でペタペタと遊んでも、土に落としても、地球にも身体にも負担が少ない。そんな環境にもやさしい循環が、今、求められています。

安全な絵の具、というのは、ただ「害がない」だけでは不十分なのかもしれません。それは、子どもが健やかに育つための「空氣」をつくること。安心できる素材、香り、色合い、そして何よりも大人のまなざし。やさいいろ®︎は、そんな空氣をまとうようにして、子どもたちのそばにあります。

赤ちゃんが初めて出会う色が、自然の中から生まれたやさいいろ®︎だったなら。その色に触れながら、言葉ではないかたちで世界とつながっていけたなら。それはきっと、未来をやさしく彩っていく、ひとつの大きな第一歩になるはずです。

03.天然素材100%の絵の具やさいいろ®︎はなぜ安心なの?

遠い遠い、南インドのカルナータカ州。その豊かな大地と太陽の恵みをたっぷり受けて育った野菜たちが、やさいいろの命の源です。

やさいいろは、ただの絵の具ではありません。それは、太陽と大地の恵みから生まれ、綺麗な空氣とともに育ち、農家さんによって丁寧に育てられた野菜から作った生命の色。やさしい自然な色合い、肌にふれてもまったく不安のない安心感は、素材選びの一歩目から始まっています。

使われているのは、南インドの有機農園で育った無農薬の野菜。化学肥料も農薬も一切使わず、ただ自然のサイクルにゆだねる農法で、手間ひまかけて育てられています。この大地は、私たちが選びぬいた特別な場所。公式機関による土壌検査もクリアしており、汚染や重金属の心配がない、生命にやさしい土。

ここで採れた野菜たちは、まるで自然と語り合うように、色も香りもいきいきとしています。

そして、この絵の具には「余分なもの」が入っていません。保存料、合成着色料、香料など、子どもたちの未来に不要なものはすべて取り除きました。使っているのは、野菜そのものの色と、少量の天然由来成分のみ。安心は、過剰な便利さを削ぎ落とすことから生まれるのです。

やさいいろが誕生したのは、日本からカルナータカへと実際に移り住んだ私、Raneeの「色の不安」をどうしても取り除きたかったという想いからでした。長女がまだ小さかった頃、絵の具を口にしてしまったことがありました。その時に感じた、胸がぎゅっとなるような不安。あの感覚を、もう誰にも味わってほしくなかったのです。

だから私は、インドの農園に通い、地元の専門家たちと一緒に、野菜をひとつずつ研究しました。どの部分がいちばん濃く発色するか、水との相性、抽出方法…。すべてを現地の人たちと共に考え、手作業で試作し、また試す。その繰り返しのなかから、やさいいろは生まれました。

これは、単なる製品ではなく、祈りのようなもの。子どもたちが安心して色と触れ合い、自由に感性を広げていける未来を願う気持ちが、一本一本に宿っています。

自然の色は、時に淡く、時に濃く、そして変化します。それはまるで、子どもたちの心と同じ。だからこそ、やさいいろは、自然そのものの不揃いさやあたたかさを大切にしています。

口に入れてしまっても大丈夫。肌についても安心。そのすべてが、母としての私の願いであり、作り手としてのこだわり。

野菜の色は、生命の色。

やさいいろは、子どもたちの小さな手に宿る、やさしい未来の色です。

やさいいろ®︎で書いた絵

04.一般の絵の具がもたらす身体と環境への悪影響

私たちが「絵の具」と聞いてまず思い浮かべるのは、あの鮮やかで、きらびやかで、子どもたちの作品に彩りを添えてくれる美しい色。でも、その中に潜むものに、どれほどの人が目を向けているでしょうか。

多くの市販絵の具には、合成顔料、保存料、界面活性剤、防腐剤、重金属化合物、そして石油由来の化学物質までが含まれています。色を鮮やかに保つために、長持ちさせるために、発色を安定させるために――そうした理由で当たり前のように加えられているこれらの成分が、じつは子どもたちの身体にとって、決して無害ではないことを、どこかで私たちは気づいているはずです。

たとえば、アゾ色素。これは石油から合成される化学染料で、発がん性が指摘されているものもあります。鮮やかな赤やオレンジの中に潜んでいるそれは、肌を通して吸収されたり、万が一口に入った場合、体内で分解される過程で有害な物質へと変化する可能性があるとされています。

また、多くの合成顔料には、微量ながら鉛やカドミウムといった重金属が含まれることがあります。もちろん法律で定められた基準値以内かもしれません。でも、基準値以下なら安全だと、本当に言い切れるのでしょうか?

それが、少しずつ体に蓄積されていったら?

特に小さな子どもたちは、身体がまだ未熟で、排出機能も発達段階。大人よりもずっと影響を受けやすい存在です。

肌荒れ、アレルギー、呼吸器のトラブル、ホルモンバランスへの影響…。化学物質に敏感な子どもたちにとって、絵の具遊びは本来楽しい時間であるはずなのに、その背後に見えないリスクと不安が潜んでいるのです。

私自身、母親として、何度もその不安に向き合ってきました。

長女がまだ保育園のころ、鼻の奥に絵の具の匂いが残っていると訴えたことがありました。絵の具のキャップを開けただけで、むせ返るような刺激臭。あれは、本来自然界には存在しない香りです。

そして、それは子どもの身体だけでなく、地球の身体にも影響を与えています。

多くの絵の具は、排水として洗い流されます。その中に含まれる合成界面活性剤や顔料、微細なプラスチック粒子は、下水処理ではすべてを除去することができず、川へ、海へと流れ出していきます。やがてそれは、魚の体内に入り、食物連鎖を通して、私たち人間に戻ってくるのです。なんという皮肉でしょう。

環境ホルモンと呼ばれる化学物質は、水中生物の生殖機能に影響を与えることがわかってきています。色の美しさを追求した結果、命の連鎖を壊してしまう。そんな絵の具が、まだ「子ども用」として売られていることに、私は強い違和感を覚えます。

もちろん、すべての絵の具が悪いわけではありません。でも、私たちが選ぶときに「これ、本当に安心なのかな?」と立ち止まること。それが、子どもたちと地球の未来を守る第一歩なのです。

色は、本来、命から生まれたものでした。

大地の中で育った野菜の、太陽を浴びた果実の、葉の光を含んだ緑の命そのものが色だったのです。

けれど今、私たちの社会はあまりにも「便利さ」と「効率」のために、本来の色のあり方を手放してしまいました。

だからこそ、もう一度問い直したいのです。

子どもたちにとって、本当にやさしい色って、何だろう?

子どもたちの指先に触れるその色が、命を汚さず、心と身体にまっすぐ届くものであってほしい。

美しい色が、見えない毒になってはならない。

その小さな手が、知らないうちにリスクを抱えるような世界であってはいけない。

やさいいろは、そんな想いから生まれました。

自然の中にある色は、決して派手じゃないかもしれません。

でも、それは生きている色。

そして、子どもたちの感性とともに、すこやかに育っていける色です。

色を選ぶということは、どんな世界を選ぶかということ。

母としての目線で、ひとりの人間として、この問いを日々胸に刻んでいます。

水でといて使うやさいいろ®︎の絵の具

05.赤ちゃんが舐めても大丈夫な安心な絵の具の開発秘話。

南インドの肥沃な大地で育まれた野菜たちが、まるで命のしずくのように小さな瓶の中で色となるまでには、思っている以上にたくさんの山を越えてきました。

やさいいろ®︎は、「赤ちゃんが舐めても大丈夫な絵の具をつくりたい」という、ある意味で無謀とも言える願いからはじまりました。化学を駆使して作られた市販の絵の具が当然とされる中で、ただただ「口に入っても安心」「肌に触れても優しい」「環境にとっても誠実」なものを作りたかったのです。

最初に絵の具の試作をしたのは、私が南インドのカルナータカ州に移住して間もない頃。日本から持ち込んだスケッチやノートには、「食べられる絵の具」という文字が何度も走り書きされていました。現地の人にそれを話すと、ほとんどの反応は「ハァ?」という顔。絵の具なんて化学工場で作るものだろう?というのが一般的な認識だったからです。

でも私は、インドの村々をまわりながら、昔ながらの染料や薬草の知識をもつ長老たち、地元の無農薬農家の方々、そして現地の技術者たちにひとつひとつ問いかけていきました。「子どもが舐めても大丈夫な色、できる?」と。

技術者のひとりに言われたことを、今でも忘れられません。「君のアイデアはすごく美しい。でも、美しいものをつくるには、すごく骨が折れるよ」

確かに、その通りでした。

最初のころの試作品は、すぐにカビが生えたり、発色が弱すぎたり、瓶の中で分離したりと、思うようにはいきませんでした。紫キャベツの色が、数日で茶色く変色してしまったときには、泣きたくなったこともあります。それでも諦めきれず、何度もレシピを変え、水分量を調整し、煮出す時間を変え、野菜の部位を変え、抽出方法を見直し…。

時には、たった1ミリの違いが命取りになることもある世界。感覚だけでは乗り越えられない、科学と感性のあいだを行き来するような作業でした。

そのうえ、インドという国は、すべてがマイペース。約束の時間に来ない、言ったことを忘れてる、いきなり料金を変えてくる、そんなことが日常茶飯事。頭では「そういう文化」とわかっていても、心がついてこない日もありました。

電話口で「明日にはできます」と言われて待っていたら、3週間経っても何の連絡もない。こちらから催促してようやく、「ああ、ごめん、まだ何も始めてなかったよ」と悪びれもせず言われたこともあります。だけど、それでも彼らと一緒にやりたかった。なぜなら、彼らの中には、インドという土地が持つ本物の知恵があったから。

今では、埼玉の自宅で子どもたちの声を聞きながら、パソコン越しに南インドの技術者たちとやりとりをしています。時差があっても、言葉の壁があっても、何よりも越えるべきは「心の壁」。文化も言葉も違うけれど、赤ちゃんにやさしい絵の具をつくるという目標だけは共有している。その小さな共通点が、今も私たちをつなぎとめてくれています。

少しずつ、でも確実に、やさいいろは進化を続けています。初期の製品よりも、色持ちがよくなり、テクスチャーも改善されました。発色を安定させるための天然由来の工夫も加えられ、より安心して、より楽しく、色とふれあえるものに育ってきています。

改良するたびに、「もっとよくなるかもしれない」「いや、もっとよくしたい」という欲が出てきます。でも、それは決して商業的な意味ではなく、誰かのお母さんの不安を少しでも和らげたいという願いから。自分自身がそうだったからこそ、その声に耳を澄ませていたいのです。

絵の具を舐めてしまったときに、ギュッと胸がしめつけられるような不安。あの感覚を知っているからこそ、私はあきらめたくないのです。赤ちゃんが舐めても大丈夫、は決して“おまけの機能”ではありません。それは、この絵の具の出発点であり、いまも中心にある約束です。

きれいごとではなく、本当に赤ちゃんが安心して使える絵の具。

それは、地球にも、子どもたちの未来にも、そして日々を見守る母たちの心にも、やさしくありたいという願いそのものです。

やさいいろは、まだまだ発展途上のブランドです。

でもだからこそ、今日もまた、埼玉とカルナータカのあいだを、言葉と色と想いが行き交っています。

この世界に、もっと安心な色を届けるために。

そして、赤ちゃんの小さな手に、本当のやさしさを残すために。

インドの農家さんが日本に視察にきた時

05.安全な絵の具で育つ感性。子供の創造力を守るママの選択

子どもが何かに夢中になっているときって、空氣がふわっと変わります。

たとえば、おえかき。小さな指先が紙のうえで色を選び、まっすぐに心のままを描いていく。その瞬間の集中力ときたら、大人では到底かなわないほど。色が世界を広げ、形が想像力を育てる――おえかきって、本当にすごいことだなって、母になってからしみじみ思うようになりました。

でも、そんな色あそびの時間が、実は見えない不安に包まれていることがあると知ったのは、長女がまだ3歳のころでした。

保育園で絵の具を使った日、帰ってきた娘の口の端がほんのり青く染まっていたんです。たぶん、ちょっと舐めちゃったんでしょうね。「口に入れてない?」って聞いても、子どもはケロッとしてる。でも私は、なんとも言えない胸のザワザワがしばらく消えませんでした。

それから、いろんな絵の具の裏をひっくり返して、成分表示を読み漁りました。すると出てくるのは、聞いたことのないカタカナや数字のオンパレード。合成顔料、保存料、防腐剤、界面活性剤…まるで洗剤や塗料の説明みたい。なかには、皮膚刺激やアレルギーのリスクがある成分も。

「え? これ、子ども用って書いてあるよね?」

正直、ショックでした。私たちが何の疑いもなく手に取っていた絵の具が、実は子どもにとって100%安全とは言えないものだったなんて。

色って、本来は自然のもの。

赤はトマトやビーツ、黄色はターメリックやかぼちゃ、緑は葉っぱや野菜たち。食べられる色がこの世にはちゃんとあるのに、なぜわざわざ体に負担をかけるような色を、子どもたちに使わせなきゃいけないの?

そんな疑問が、やがて私をインドの大地へと連れて行きました。

(3.11の震災がきっかけとなって一度も行ったことがなかったインドへ飛び込み移住)

自然の野菜から色を取り出し、絵の具にする。それが「やさいいろ®︎」の原点です。

南インド・カルナータカ州の無農薬農園で育った野菜たちは、それぞれに生命の色を持っています。太陽の光をあびて、雨と風にゆられながら、のびのびと育った野菜たち。その色は、人工的な絵の具のようなビカビカの強さではないけれど、どこか心にしみこむような、いのちの色。

保存料も着色料も使わず、野菜そのものの力を信じてつくるこの絵の具は、子どもの舌についても安心。肌に触れても、むしろやさしいくらい。

「赤ちゃんが舐めても大丈夫」というキャッチコピーは、うちの子が最初の“実験台”だったからこそ、うそはつけません。

そして最近つくづく思うんです。

安全って、ただ「危険じゃない」っていう意味じゃないんですよね。

それは、「信じられるかどうか」という、心のことでもある。

親が安心できることで、子どもも自由になれる。

心配しながら与えるおもちゃより、「大丈夫だよ」って笑って差し出せるものの方が、子どもはのびのび遊べる。

その空氣こそが、感性を育てるんじゃないかなと思うんです。

安全な絵の具で育つ感性って、きっと色そのものよりも、そのまわりにある「信頼」や「愛情」のことなんじゃないかって。

だから私は、やさいいろを売っているというよりは、「一緒に、やさしい空氣を届けている」感覚でいます。

それは家庭にも、保育園にも、アトリエにも、どこにでも行けるもの。

母たちの「これなら大丈夫だね」が、子どもたちの「もっと描きたい!」につながっていくなら、それが何よりのしあわせです。

子どもの描く線は、自由です。ときにまっすぐ、ときにぐるぐる、気まぐれで、予想不可能で、でもどこまでも豊か。その先にある未来が、どうか色とりどりであってほしい。

そのために、私たち大人ができることって、思ったよりシンプルなんじゃないでしょうか。

安心できるものを、そっと手渡してあげること。

それが、子どもたちの感性と世界を守る、はじめの一歩になると信じています。

やさいいろは、ただの絵の具じゃありません。

小さな指と、未来の色と、母の選択が出会う場所。

今日もまた、そんな出会いがどこかで生まれていることを願って。

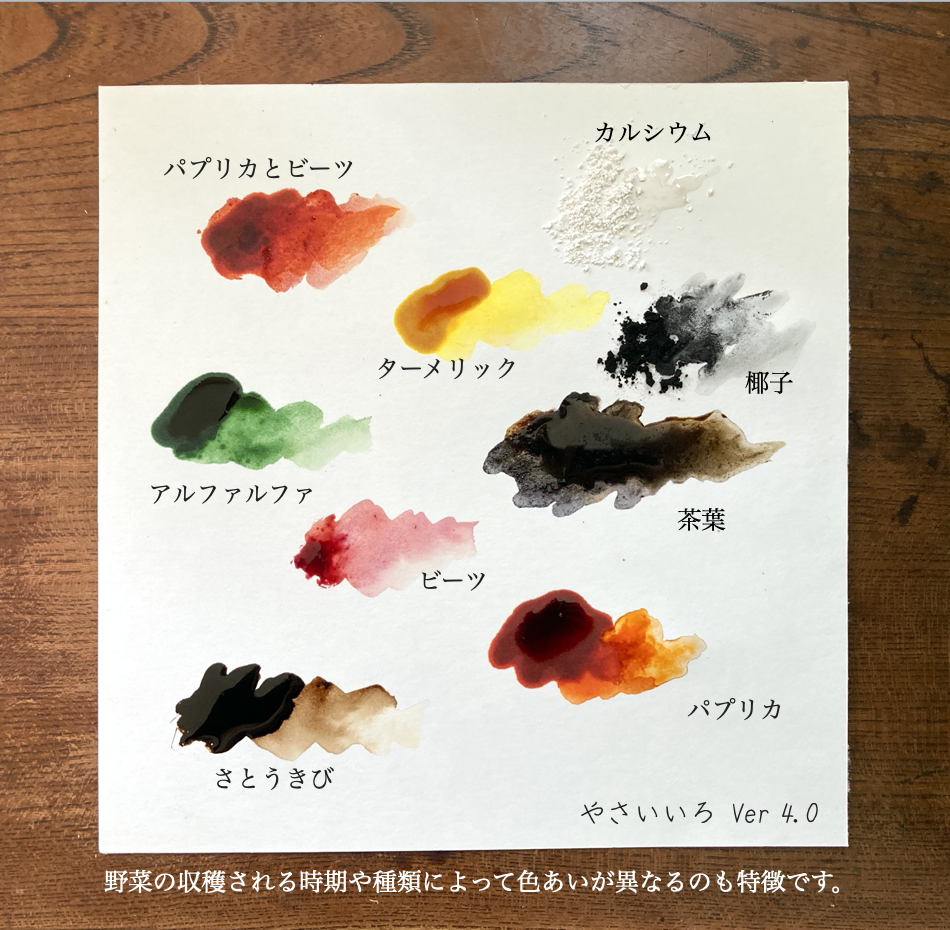

やさいいろ®︎の色見本

06.赤ちゃんの情操教育に「自由なおえかき」が大切な理由。

おえかきって、赤ちゃんにとっての「ことば」みたいなものだと思うんです。

まだ上手に話せなくても、色と形で「ここにいるよ」「楽しいよ」「これ好きだよ」って、一生懸命伝えてくれる。おえかきは、心の声を外に出すための最初の扉かもしれません。

だからこそ、私はいつも思うんです。

赤ちゃんのうちから、もっと自由にのびのびとおえかきをさせてあげてほしい。上手とか下手とか、正解とか間違いとか、そんなものとは無縁の世界で。

感情がまだ言葉にならない時期の子どもたちにとって、絵を描くことはとても大切な“自己表現”。嬉しかったこと、寂しかったこと、びっくりしたこと、なんとなくモヤモヤした気持ち…大人ならSNSにポンと書けるようなことも、赤ちゃんには言葉にできないぶん、線や色にして放出しているのだと思います。

それはまさに、情操教育そのもの。

情操教育って、ちょっと堅苦しい言葉に聞こえるかもしれません。でもその本質は、「こころを育てること」。美しいものに触れたときに「きれいだな」と感じる心。誰かの悲しみに寄り添う力。うまくいかなくても投げ出さずに工夫しようとする意欲。全部、心の土台から育っていくものです。

そして、その土台は、「自由」と「安心」の中でしか育たないのではないでしょうか。

ところが現実はというと、赤ちゃんにおえかきをさせたくても、心配が先に来てしまうことも多いですよね。

「絵の具を舐めちゃったらどうしよう」「手が汚れるのがちょっと…」「部屋が汚れたら後片づけが大変そう」その気持ち、すごくよくわかります。私もかつて、まさにそうでした。

でもあるとき、ふと気づいたんです。

子どもが絵の具で遊んでるときって、とびきりいい顔をしてる。真剣で、夢中で、何かを自分の中から出そうとしている顔。その姿を見たときに「これは止めちゃいけない」と思いました。

多少手が汚れても、床に色がついても、そんなのどうだっていい。大人が完璧にしたい空間よりも、子どもが心を開放できる空間のほうがずっと大切なんだと。

でも、ひとつだけ譲れないのは「安全性」でした。

だから私は、舐めても大丈夫な絵の具がどうしてもほしくて、やさいいろ®︎を作ることになったんです。

自然素材100%、赤ちゃんが口に入れても心配のない安心感。

その前提があるからこそ、親も安心して自由を渡せる。自由を渡せば、子どもはのびのびと色と遊びはじめる。感性がふくらみ、表現力が育ち、やがてそれが“心を整える力”に変わっていく。

このサイクルが、情操教育として本当に大切なんだと、私は実感しています。

特に、今の時代の子どもたちは、ものすごく多くの情報に囲まれながら育っています。スマホやテレビから流れてくる速い刺激に触れる前に、「自分のペース」で「自分の感覚」を確かめる時間が、何よりも必要だと感じます。

おえかきは、そのための大事なツール。

指で塗る。にじませる。こすってみる。まぜてみる。思ったように色が出なくても、なんとかしようとする。そのすべてが、子どもたちにとっての“学び”です。親から見たら意味不明な線でも、その裏側にはきっとドラマがある。大人が想像もできない心の風景が描かれているかもしれません。

だから、評価しないで、見守ってあげてください。

「上手だね」よりも、「たのしそうだね」って言ってあげてください。

「どんなこと考えて描いたの?」って、一緒に感じてあげてください。

自由に描く経験を重ねた子どもたちは、人の意見に流されにくくなります。

自分の感覚を信じて、自分で考え、自分で決められるようになる。

それは、これからの時代を生きるうえで、とても大切な土台になるはずです。

そして何より、絵を描く時間は、親子にとっても宝物。

いっしょに手を汚しながら笑い合った時間。できた絵を冷蔵庫に貼ったときの誇らしげな顔。あとになって見返したときに、「このころ、こんな線を描いてたんだなぁ」と胸が温かくなる。

おえかきって、未来への贈りものだなと思います。

情操教育とか、子育てとか、難しく考えるよりも、

ただただ、色と一緒に笑っている時間が、何より大切。

その時間を安心して楽しめるように、

やさいいろ®︎は、これからもそっと寄り添っていきたいと思います。

赤ちゃんがまちがって舐めても大丈夫

07.子供が絵の具を口に入れたとき、どう対処する?ママのための安心ガイド

あっ……!!

子どもが絵の具を使って遊んでいる最中、ふと目を離した隙に、指をぺろり。あるいは、筆をくわえてしまう。そんな場面、ありませんか?

私自身、長女がまだ3歳の頃、保育園から帰ってきた彼女の唇の端が、うっすら青く染まっているのを見たときの、あのなんとも言えない不安な気持ちを、今でもよく覚えています。笑っている娘の無邪気な顔と、絵の具の成分表示のカタカナと数字の羅列が、頭の中でぐるぐる回っていました。

「大丈夫かな? どれくらい舐めちゃったんだろう?」「病院に行くべき?」「水を飲ませた方がいい?」

今回は、そんな「もしも」のときのために知っておきたい、ケミカル絵の具を口にしてしまった際の基本的な対処法と、自然派ママとして安心できる選択肢であるやさいいろ®︎について、お話しさせてください。

まず最初に:慌てず、子どもの様子をよく観察して

もしお子さんが市販のケミカル絵の具を舐めてしまったら――まず大切なのは、慌てないことです。多くの絵の具は、少量を一度舐めた程度であれば、重大な健康被害を引き起こすことは少ないとされています。ですが、注意深く観察することがなにより大事。

▶︎観察ポイント

•口の中に残っているか? → まずはティッシュで軽くふき取る

•粘膜や皮膚が赤くなっていないか? → アレルギー反応の兆候がないか確認

•吐き気や咳き込みがないか? → 気道に入っていないかをチェック

•元気か?不機嫌か? → 子どものいつもの様子と比べて異変があるか

次にすべきこと:水で口をすすぐ、飲ませる

絵の具を口に入れてしまった後は、すぐにうがいまたは水で口をすすぐことが基本です。

舐めた程度であれば、水や白湯を飲ませて体外への排出を促すことも有効です。

ただし、以下のような場合は医療機関に連絡・受診をおすすめします。

•多量に誤飲した可能性がある

•意識が朦朧としている

•激しい咳き込みや呼吸困難

•吐き気・嘔吐がある

•発疹やじんましんが出てきた

何もなかったように見えても、アレルギー反応は数時間後に出ることもありますので、最低半日は様子を見ることをおすすめします。

絵の具の裏を見てみよう:気をつけたい成分たち

多くの市販の子ども向け絵の具には、以下のような化学物質が含まれていることがあります。

•合成顔料(例:アゾ染料)

→ 発がん性やアレルギーの懸念があるものも

•防腐剤(例:パラベン)

→ 皮膚刺激の原因になる場合も

•界面活性剤

→ 肌のバリア機能を弱めることがある

•石油系溶剤

→ 呼吸器やホルモン系への影響が懸念される成分

製品によっては「食品衛生法に準拠」と書かれていても、それは“完全に無害”という意味ではありません。あくまで“使用基準内”であるというだけのこと。

私たち大人であれば、舐めることなんてまずありませんが、赤ちゃんや幼児にとっては、すべてが「触りたい」「なめたい」対象。だからこそ、本当に安心なものを選んであげたいのです。

やさいいろ®︎なら「もしも」じゃなくて「だいじょうぶ」

そんな私の不安がきっかけで生まれたのが、天然素材100%の絵の具「やさいいろ®︎」です。

原材料は、南インドのオーガニック農園で育てられた無農薬野菜。

しかも、インド政府公認の土壌検査をクリアした畑だけを使用しています。

ビーツの赤、ターメリックの黄、モリンガの緑。

そのどれもが、「色」ではなく、「命」そのもの。

保存料も、香料も、着色料も、いっさい使っていません。

「赤ちゃんが舐めても大丈夫」

この言葉に、誇張や飾りは一切ありません。

私の子どもたちが実際に使って、舐めて、笑ってきたからこそ、胸を張って言える真実です。

色で遊ぶことが、子どもの心を育てるからこそ

絵の具あそびは、決して「ラクなおうち遊び」ではありません。

汚れるし、手間もかかるし、絨毯についた色はなかなか落ちない。

それでも、子どもが色と出会って、自分の気持ちを色に乗せて描いていく時間は、心を育てるための大切な営みです。

だからこそ、「安心」という土台をまず整えてあげることが、私たち親の役割なのではないかと思うのです。

最後に:もしもの不安を、あたりまえの安心に変える

「絵の具を舐めちゃったらどうしよう…」

この不安を、

「舐めても大丈夫だから、のびのび描かせてあげよう」に変えることができたら、

おえかきはもっと自由で、もっとたのしくて、もっとやさしいものになります。

やさいいろは、そんな未来の色を、今日もそっと届けたいと思っています。

色は、子どもたちの感性の種。

その種が、安心の土に包まれて、のびのびと芽を出せますように。

コメント